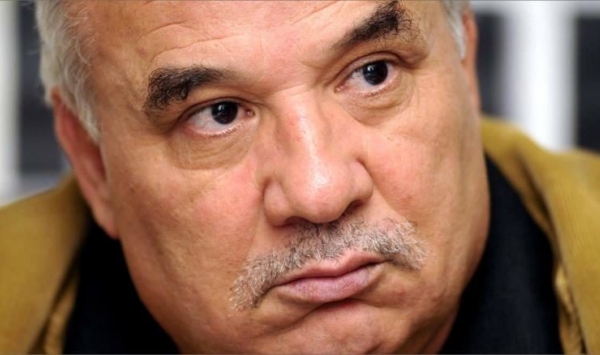

تعوّد الجزائريون على القيام بالتفاتة محتشمة إلى بعض زعمائهم، الذين خذلوهم في حياتهم، عندما كانوا يحتاجون إلى دعمهم وليس الآن وهم في الحياة الآخرة. هذا ما حصل بالضبط مع عبد الحميد مهري هذا الأسبوع بمناسبة ذكرى وفاته الثانية عشرة (مواليد الخروب بالقرب من قسنطينة 1926-2012) حين تذكره بعض الجزائريين وهم يتكلمون عن خصاله ومناقبه في مجتمع يملك تجربة تاريخية، عادة ما يتم التركيز فيها على خذلان النخب للشعب، وليس العكس، كما هو حاصل في هذه الحالة التي نحن بصدد الكلام عنها.

خذلان يمكن تفسيره بعدة مستويات منها ما هو متعلق بالجوانب السوسيو- سياسية، التي تخبرنا أن مهري لم يكن يملك عصبية جهوية، كما كان الأمر مع بعض الوجوه التاريخية الأخرى، كان يمكن أن تدعمه وتتبناه حتى بعد وفاته، زيادة على التهميش الذي طاله خلال الفترة الأولى من الاستقلال، فقد انتمى إلى الحركة الوطنية الاستقلالية (حزب الشعب حركة الانتصار) من دون أن يكون ممثلا لخصائص الشخصية القاعدية السائدة لدى أبناء هذه الحركة السياسية الشعبية، هو الذي تميزت شخصيته بهدوء، غير مألوف عند الجزائريين المعروفين بحدة طباعهم، بما فيها السياسية.. خصائص قد نجد تفسيرا لها في تنشئته العائلية التي عاش فيها اليتم منذ بداية حياته، بعد وفاة الوالد الإمام – معلم القرآن وعمره لا يتجاوز الخمس سنوات – ليتم التكفل به من قبل الأخ الأكبر غير الشقيق الذي ورث مهنة الأب، وكل مسؤولياته العائلية الكبيرة، بعد ثلاث زيجات أنجب فيها الأب 11 بنتا وولدا.

توجه نحو تونس، بعد الانتهاء من تعليمه التقليدي، في زوايا الجهة التي تعلم فيها على غرار الأخ الأكبر، للدراسة في جامع الزيتونة كطالب حر، بعد أن رسم انخراطه في حزب الشعب 1946، وليس في جمعية العلماء التي كان يمكن أن يكون انخراطه فيها أكثر منطقية، مع ما كان يتمتع به من خصائص سوسيو- ثقافية في الشرق الجزائري، الذي كانت الجمعية حاضرة فيه بقوة. انتماء مبكر لحزب الشعب هو الذي سيفسر لنا كيف لم ينجح الأستاذ مهري، كما كان يناديه الكل، في الحصول على أي شهادة دراسية، رغم مساره التعليمي الطويل، ضمن صفوف التعليم التقليدي بين الجزائر وتونس… «مسؤولياتي داخل الحزب لم تكن تسمح لي بالدراسة في الزيتونة، إلا كطالب حر- تعلم الفرنسية وعمره يتجاوز العشرين سنة»، فقد كان مطلوبا منه في الكثير من الحالات ترك الدراسة وعدم التقدم للامتحانات، للتوجه نحو إنجاز أدوار محددة، أثناء الحرب خلال هذه الفترة الصعبة، من تاريخ الحركة الوطنية التي انتمى فيها لاحقا الأستاذ مهري إلى اللجنة المركزية لحركة الانتصار -1953- زيادة على مهامه الثقافية التي عرف بها داخل مؤسسات الحزب. الانتماء للجنة المركزية للحزب خلال هذه المرحلة، الذي سيتحول إلى ما يشبه التهمة لاحقا (مركزي) في مسار هذا الجيل، خاصة إذا ما أضاف إليها صاحبها «تهمة» الانضمام المؤقت للحكومة كوزير، كما كان حال عبد الحميد مهري – وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية وقبلها الشؤون المغاربية. انتماءات سيعاقب عليها الرجل من قبل الجماعة، التي استولت على السلطة بعد الاستقلال.. نظام بومدين كان يملك قانونا غير مكتوب، يمنع على أي مركزي، أو عضو في الحكومة المؤقتة تحمل مسؤوليات في تلك الفترة. فكان أن توجه مهري إلى تدريس العربية في ثانوية عمارة رشيد لفترة قصيرة، قبل الانتقال إلى مديرية مدرسة المعلمين، بعد أن اكتشفت الجماعة الحاكمة، أنه لا يملك أي شهادة دراسية، مثلما كانت وضعيتهم هم كذلك!

هذا ما سيكون عليه الحال مع عبد الحميد مهري لغاية 1980 تاريخ تعيينه وزيرا للثقافة والإعلام في بداية حكم صهره الرئيس الشاذلي بن جديد. ليتوجه لاحقا نحو السلك الدبلوماسي، سفيرا في أهم عاصمتين بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية، باريس والرباط، أنجز خلالها مهام لم تكن معروفة عند الدبلوماسي الجزائري، وهو يصر على التواصل مع وجوه المعارضة، وهو يحل لها الكثير من المشاكل البيروقراطية. مهام ساعدت عليها العلاقة التي كان يملكها مع الرجل الأول في مقر الرئاسة.. سيعود عبد الحميد مهري إلى قيادة الحزب بعد أحداث أكتوبر -1988-1996 ليعيش تجربة سياسية مضطربة داخل هيكل حزبي، فقد استقلاليته وتغيرت سوسيولوجيته وتعود على الانصياع للأوامر التي تأتيه من خارجه. في ظرف سياسي اضطرب فيه أداء المؤسسات المركزية للنظام كلها، بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة، كانت نتيجتها إبعاده من موقع الأمانة العامة بإيعاز من مؤسسات الدولة العميقة، بواسطة وجوه حزبية لم تتعود على الفعل السياسي المستقل.

محطة تاريخية كان يخرج فيها الرجل وحيدا من مكتبه، من دون حماية، وهو يسوق سيارته غير المصفحة، للتوجه إلى منزله القريب، غير عابئ بموجة الاغتيالات والتصفيات الجسدية. فترة حاول فيها إنجاز مهام لم تجد من يؤيدها من داخل الحزب ولا من خارجه إلا ما ندر. وهو يتقرب من حزب جبهة القوى الاشتراكية وزعيمه حسين آيت أحمد، محاولا التوجه نحو بناء كتلة تاريخية. عمل المستحيل لجذب قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إليها، رغم بقائها حبيسة لحظة الانتخابات التشريعية الملغاة، التي تعاملت معها كحقيقة سياسية مطلقة لم تكن على استعداد لتجاوزها نحو بناء سياسي أرحب، يسهل على الجزائر والجزائريين تجاوز محنتهم التي دخلوها اعتمادا على آليه الانتخابات من دون توافق ولا نقاش سياسي. في ظرف اقتصادي واجتماعي أكثر من سيئ.

الانغلاق السياسي والإعلامي الذي عاشته الجزائر خلال فترات طويلة من تاريخها لم تسمح للجزائر وللجزائريين بالاستفادة من الرجل والتعرف عليه أكثر، رغم تميزه بحضور عربي مهم في بعض العواصم العربية كبيروت، التي يملك فيها الكثير من الصداقات، دعمها منذ الستينيات بزواجه من سيدة سورية، من دون أن ينسيه هواه السياسي الأول المرتبط بالمشروع المغاربي – بنزعته العروبية -الذي دافع عنه في أحلك الظروف التي عاشها هذا المشروع منذ مؤتمر طنجة -1958- الذي كان المهري من وجوهه الأساسيين.

ليرحل عنا عبد الحميد مهري في مثل هذا الشهر من سنة 2012 في جنازة شعبية – سيدي يحيى ـ يكون الرجل قد اختارها بعيدا عن مقبرة العالية الرسمية، تميزت بحضور مجتمعي متنوع، عكس مساره وتوجهاته الفكرية التعددية المفتوحة، من دون أن يكتب مذكراته التي انتظرها الكثير داخل وخارج الجزائر، ليؤكد أنه ابن هذا البلد صاحب الثقافة الشفهية الرافضة للتراكم والتواصل، بين الأجيال التي تفرض على كل جيل إنجاز مهامه الخاصة به.

تعليقات الزوار ( 0 )