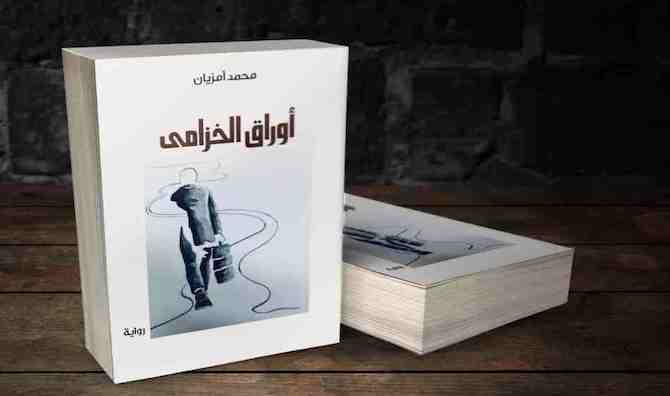

صدر مؤخرا للباحث والكاتب الريفي محمد أمزيان رواية “أوراق الخزامى”. الرواية من الحجم المتوسط (219 صفحة)، عن منشورات باب الحكمة بتطوان. تحتوي الرواية على صورتين: الأولى صورة فوتوغرافية لوجه المؤلف، يبدو فيها شارد الذهن، غارقا في التفكير والتأمل. والثانية هي لوحة فنية ضمّنها الغلاف الخارجي للرواية من إنجاز الفان المبدع محمد أبطوي. وفيها يظهر رجل مثقل بهموم الحياة، يمشي وفي يده حقيبة، رجل يمشي في طريق طويل ومليء بالمنعرجات، يبدو تائها في الدنيا، يمشي ثقيل الخطوات وبلا آفاق ولا عنوان. سائر نحو المجهول بحثا عن معنى آخر للحياة، هاربا من واقعه وأهله. هذا الرجل هو “قدور أولاد حدو”، بطل الرواية التي كتبها أمزيان بمنتهى الدقة. قدور إنسان مغامر ومتمرد في حياته، ولكن الرجل قد يكون أيضا هو المؤلف نفسه، وربما هو أنا. باختصار، رجل الصورة الغلافية قد يكون أي أحد منا، ترك بلدته (بلده) باحثا عن حياة أفضل، تركها مرغما ومجبرا من طرف ضغوطات السلطة، أو ضغوطات المجتمع وتعقيداته، خاصة عندما يكون هذا المجتمع غارقا في الفوضى والثأر من جهة، وغارقا في النفاق والتخلف من جهة أخرى. تماما كما هو حال وواقع مجتمع “فرقد” الذي ينحدر منه قدور. ولكن قد يكون أيضا تحت ضغط الأهل والذاكرة التي تأبى الركون والموت كذاكرة قدور. الصورة في نظري هي رواية كاملة الأركان والأوصاف، تجسد بشكل مصغر قصة قدور كما تخيلها أمزيان.

في تفاصيل هذه القصة الممتعة والشيقة نكتشف فضاءات وعوالم مختلفة، ونكتشف أيضا شخصيات حقيقية وأخرى افتراضية لا وجود لها في الواقع، قدمها الكاتب في قالب أدبي وفني جميل ورائع. هي رواية تاريخية – اجتماعية، تحصد (تتناول) الفترة الزمنية الممتدة ما بين فترة عقد الجزيرة الخضراء (1906) ونهاية خمسينيات القرن المنصرم (1958).

“أوراق الخزامى” رواية مثيرة في أحداثها، دقيقة في تفاصيلها، ممتعة في قراءتها وأنيقة في تصميمها وإخراجها. رواية تشخص قصة وحكاية قدور الباحث عن الذات والانعتاق من قيود المجتمع الذي لا يرحم. قصة تشخص واقع الكثيرين من أبناء الريف، رغم طابعها الشخصي. الرواية تسافر بنا إلى أحداث ووقائع درامية في تاريخنا السياسي والاجتماعي المعاصر، بل وفي تاريخ البشرية عامة (الحرب الريفية، الحرب الأهلية الإسبانية، الحرب العالمية الأولى والثانية، جيش التحرير، جرائم مليشيات حزب الاستقلال … الخ). وبقدر سفرها بنا في الأحداث المعاصرة لمرحلة وجود قدور، فإنها تسافر بنا أيضا إلى أعماق التاريخ، إلى حوادث تاريخية بعيدة عن زمن قدور الضائع بين كوابيس ماضيه وحاضره المقلق والغامض. وفي هذا السفر الممتع يستفزك الكاتب من أجل البحث أكثر في خلفيات تلك الأحداث وتفاصيلها. ومن جهة أخرى يطلعك على معاناة قدور مع ماضيه القاسي ومغامراته العاطفية والمهنية وانشغالاته المجتمعية. قدور إنسان واع ومتحضر، إنسان جاد وعملي في حياته وعمله وعواطفه. قدور إنسان صادق في عشقه وعلاقاته الاجتماعية، قدور لا تشغله السياسية ولا الدين، لكنه يذهب إلى المسجد والكنيسة معا، ومارس العمل السياسي السري عندما عاد من ألميريا إلى “بيا الحسيمة” مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

ماضي قدور هو مدشر فرقد، الذي ظل يطارده ويحاصره أينما حل وارتحل. الماضي الذي ظل يلاحقه ويقتفي آثاره الخفية، ويشل حركاته وتفكيره. قصة حياة قدور المغامر والمتمرد، قدمها الكاتب في 219 كما قلنا سابقا. وفي هذه الصفحات يأخذك إلى عوالم جغرافية وثقافية وإنسانية مختلفة ومتعددة. عوالم مغايرة لفرقد من حيث ينحدر قدور، ويعرفك بأشخاص افتراضيين وواقعيين أثروا بشكل أو بآخر في حياة ومسار قدور الإنسان (ماريا خيسوس، سي امحمذ، لارغو، الخ)، وآخرين أثروا في العوالم التي عاش ومر بها قدور (عبد الكريم، فرانكو، حدو أقشيش، المجدوب، محمد الخامس …). وفي ثنايا هذه الصفحات نكتشف أيضا أن قدور الإنسان والموظف والتاجر والناشط السياسي ظل محاصرا في ماضيه الطفولي، وظل رهين حاضره بما يعرفه من التطورات والتحولات المتلاحقة. الماضي والحاضر في حياة قدور عالمان متصارعان ومتشابكان، ولكلٍّ منطقه وأهدافه، حيث كل واحد منهم أن يمارس سيطرته وهيمنته على قدور الصامد في وجه عواصف الزمن وتقلباته. هذا هو ماضي وحاضر قدور وليس مجرد لحظات ومحطات زمنية مر بها قدور، عاشها أو يعيشها، بحذافيرها ثم ينتهي الأمر عند ذلك الحد. الماضي هنا هي الذاكرة، وتحديدا ذاكرة فرقد المليئة بالقساوة والفواجع والجروحات، ذاكرة حية ترفض الاستسلام، ذاكرة مقلقة ومزعجة للغاية. هذا الماضي أو الذاكرة كما قلنا، ظل (ت) يلاحق ويطارد قدور كشبح أينما حل وارتحل في أرض الله الواسعة. ظل يضايقه باستمرار ويحاصره كشبح حتى أصبح سجينا له (ص.34). حاول قدور الطفل والشاب، ثم قدور الرجل، مرارا التخلص من كابوس الماضي لكي يعيش حاضره بلا مضايقات ولا تعقيدات وبلا أوجاع الرأس والضمير، لكن دون جدوى. هكذا، بقي قدور يعيش أوجاع الماضي وألمه، بالرغم من أنه استطاع أن يحقق ذاته عاطفيا واجتماعيا ومهنيا. استطاع أن يتجاوز كل العقبات والعوائق ما عدا الماضي العنيد. لقد استمر هذا الماضي العنيد والبئيس يتعقب خطوات ومسارات قدور في حياته الجديدة، الحياة التي أسسها بعيدا عن قريته وأهلها القاسين معه ومع عائلته التي كانت ضحية ثقافة وتقاليد عتيقة ومتخلفة، ثقافة تعتبر البندقية مقياس الرجولة، والقتل والعنف رمز الشهامة. حياة قدور الجديدة أسسها مع حبيبته الباسكية، ماريا خيسوس المتحررة والمتمردة أيضا مثله تماما. ماريا عاشقة “بيا الحسيمة” وترابها وأهلها قبل أن تعشق قدور، وربما لولا عشقها للريف والريفيين لما عشقت قدور أصلا، الذي كان مجرد متسكع في أحد بارات ألميريا عندما التقت به ماريا للوهلة الأولى، والتي سيغرم بها ويعشقها فيما بعد عشقا صادقا.

قدور مواطن ريفي ينحدر من مدشر فرقد الكائن في أعالي جبال الريف، نواحي شقران، رحل عن مدشره وهو طفل في العاشرة من عمره. ولد قدور في زمن توقيع عقد الجزيرة الخضراء الذي مهد الطريق للاحتلال الأجنبي للوطن، حيث إنه بعد ست سنوات من ذلك التاريخ سيوقع السلطان المغربي، مولاي عبد الحفيظ، بين السلطات الفرنسية معاهدة الحماية، وهي المعاهدة التي فتحت الطريق رسميا أمام القوى الإمبريالية (فرنسا وإسبانيا) لغزو الريف وعموم الوطن، ما عدا طنجة التي جعلوها منطقة دولية، وبالتالي، فمعاهدة الحماية شرعنت للغزو الإمبريالي للبلد.

ومع الاكتساح العارم للريف من طرف الإسبان عقب انهزام الخطابي وقراره الرحيل إلى المنفى الأبدي حفاظا على الريف والريفيين من الإبادة الجماعية لو استمر في الكفاح والمواجهة العسكرية، لكن حكمة وذكاء الرجل – الخطابي – قطعت الطريق على إبادة الريف من قبل الإمبريالية الأوربية وأعوانها بالداخل، ورحل ولم يعد حيا ولا ميتا، رحل قدور عن مدشره بلا رجعة. اتجه في البداية غربا صوب جبال غمارة التي تسكع فيها ورعى فيها الماعز ونبات الكيف (ص.40)، لكنه لم يمكث بها طويلا، حيث سريعا ما واصل رحيله نحو المجهول. هذه المرة تحرك صوب الجنوب مرورا بمدن فاس وسلا ومراكش حتى استقر به المقام في بلدة تنملل في بلاد سوس (ص.67). حاضرة سوس بخيرها الوافر وأهلها الطيبين لم تتسع لصدر قدور، الذي شده حنين الريف من جديد، الريف الذي يسكنه ويشل حركاته (ص. 102) بحيث قرر بعد فترة قصيرة العودة من جديد إلى الريف حيث الجذور والانتماء. هكذا، سيعود قدور مع حلول صيف 26 إلى “بيا الحسيمة”، ويستقر بها مؤقتا في انتظار الرحيل من جديد. “بيا الحسيمة” كانت مجرد محطة في رحلة طويلة ومتعبة في حياة قدور، “بيا الحسيمة” كانت آنذاك ما زالت في طور النشأة والإنجاز، خالية من مظاهر التمدن والتقدم الحضاري، كانت حسب ماريا خيسوس التي تحكي قصة نشأتها في الرواية مجرد أكوام من تراب ورمل وجرف كئيبة قاحلة تطل بعنف على البحر، باستثناء بعض الخيم والأكواخ الزنكية (ص.31).

بعد استقرار قدور مؤقتا في “ببيا الحسيمة” التي كانت ما زالت في كور النشأة والإعداد من قبل الإسبان لتكون مدينة حديثة على الطراز “الأوروبي”، سينطلق قدور من جديد نحو المجهول والآفاق الرحبة. الرحيل (أي الهجرة) أضحى جزء من حياة وفكر قدور، أي أن الرحيل اصبح ثقافة لدى قدور الذي انسد أمامه الأفق. أضحى أسلوب ونمط عيش لدى قدور المقهور بذاكرته القديمة. لكن هذه المرة رحل نحو بلاد السيد المسيح في الضفة الأخرى من البحر. ففي لحظة فارقة قطع البحر عبر الباخرة نحو الجنوب الإسباني، حطت به في مرفأ ألميريا التي سريعا ما سيندمج في حياتها وصخبها وأجوائها، حتى صار أحد أشهر متسكعيها، يتناقل الناس، والنساء خاصة، معاركه داخل البارات؛ تلك المعارك التي وصلت أخبارها إلى آذان ماريا التي قادها الفضول إلى البحث عنه في حانة فرناندو حيث كان يرتادها (ص.30). وبعد فترة قصيرة سيقع قدور في عشق ناريا التي ستغير مجرى حياته رأسا على عقب.

أما حاضر قدور، أي حاضر قدور بعد رحيله من فرقد التي تركها في طيش الفوضى والفقر (ص.66) والانتشار في أرض الله الممتدة، بعد أن فقد والديه، متسكعا هنا وهناك حتى وجد نفسه ذات يوم، ومن حيث لا يدري، في بيت مرتب جدا وأثاث عصري، إنه بيت ماريا التي أنقذته من الموت حيث كاد أن يموت في البحر ذات مساء. وبعدها وجد نفسه بين ذراعيها عاشقا لها، وفيا لها، عشقها حتى صارت ماريا مرآة يرى فيها نفسه (ص.43). ومن كثرة العشق أنشد فيها “إزران” (الشعر الريفي). الرجل الريفي لا يعبر عن حبه وعشقه، ولكنه إذا أحب فإنه يحب بصدق وغيرة. هذا ما يعتقده ويؤمن به قدور (ص.53).

المهم، حاضر قدور مليء بالأسرار والمفاجآت والتحديات والصراعات والفواجع والتناقضات والرغبات والصدمات والإخفاقات…

(يتبع)

تعليقات الزوار ( 0 )