[صدر للأكاديمي الدكتور محمد الحيرش عن دار الفاصلة للنشر كتاب “النسق والاستعمال” وهو كتاب تمس إليه حاجة الباحثين والطلاب بل والمتخصصين مساسا شديدا، إذ يبحث في الأصول الإبستمولوجية والمنهجية لطائفة من التصورات اللسانية، لهذا حاولنا أن نقدم قراءة مستوعبة للعمل لعلها تنفع القراء والمهتمين]

*** *** *** **

ـ تمهيد: كتابٌ ومَشروع.

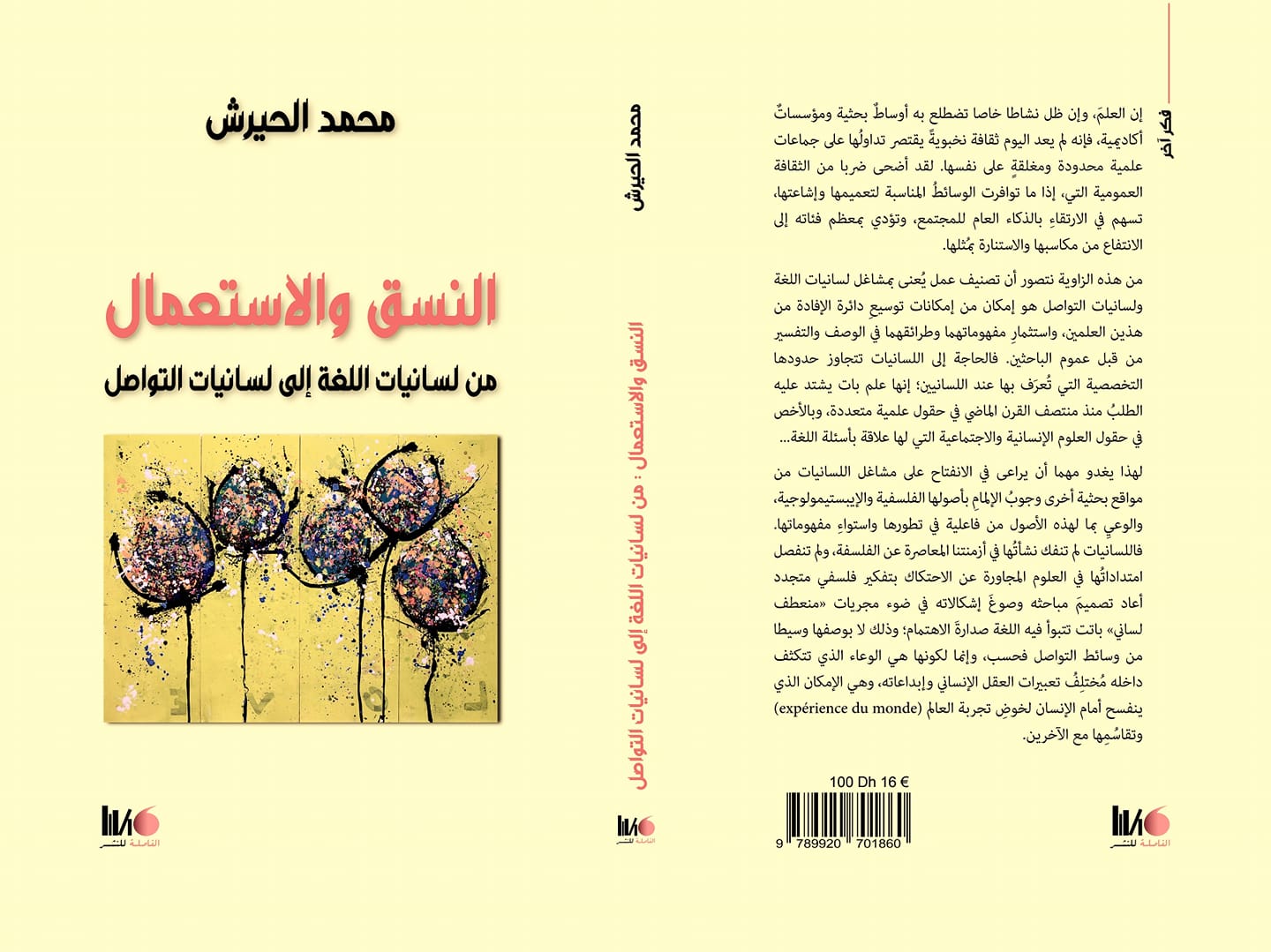

1 / ينتظمُ الكتابُ ضمنَ مشروعٍ فكريٍّ ولسانيٍّ مُتكامِل، انهجسَ به الدكتور “محمد الحيرش” منذ عقود، وهو مشروعٌ يجمعُ بين اللسَانيات والتأويليات، باعتبار الأولى طريقا إلى الثانية، أو باعتبار التأويليّات مُمارسَةً معرفيّةً وفلسفيّةً تتقاطعُ فيها معارفُ وعلومٌ شتّى، وعلى رأسها علومُ اللغة واللسانيات. فبعد أطروحتهِ الأصِيلة عن «النصّ وآليات الفهم في علوم القرآن»، الصّادرة عن دار الكتاب الجديد سنة 2013، وهي الأطروحةُ التي أعادَت الاعتبار لمباحثِ علوم القرآن، وتقصّدَت إعادةَ بناءِ هذه العلوم في نمْذجةٍ تأويليّةٍ شاملةٍ، تكشفُ عن الوعي “الهرمينوطيقي” لدى القدماء، بالقياسِ إلى أهمّ البرامج التأويليّة المعاصرة. وبعد كتابهِ الكاشف «أخلاقيات التأويل: من أنطولوجيا النص إلى أنطولوجيا الفهم»، الصّادر عن دار الفاصلة سنة 2019، وهو الكتابُ الذي ترصّدَ المكاسبَ الأخلاقيّة التي تُقدّمُها التأويليات في عالمٍ مدبوغ بالعُنفِ والصّراع، وكشفَ بلياقةٍ نقديّةٍ عاليةٍ عن هذا التلازُم في التأويليّة؛ بين الوَجهين المعرفيّ والأخلاقيّ، وبعد مجموعةٍ من الكتُبِ الجماعيّة الرّصينة التي اهتمّ بالإشرافِ عليها، وتنسِيقها، والمُشاركَة في تحريرها، وبعد عشراتِ الدّراسَات والأبحاث، التي اعتُبرت حَصيلةَ عملٍ دؤوب ومُتواتر في “مختبر التأويليات والدّراسَات النصيّة واللسانيّة”، يصدرُ كتابُ “النّسَقُ والاستعمالُ: من لسَانيات اللغةِ إلى لسانيات التّواصُل”؛ بالمُوازاة مع كتابِ “الفكر العربي والإبدال التأويليّ” (قيد الطبع)، ليُؤكّدَ على هذا التعاضُد بين الدّرسِ اللسَانيّ والتأويليّات في مشروع الدكتور محمد الحيرش.

2 / لعلّ الباحثَ المُتتبّع لهذا الإنتاج، يلاحظ تأخُّر هذا العمَل في سياق التطور “الطبيعيّ” لهذا المشروع التأويليّ، إذ يقدم الكتابُ صورةً عامة “لأبرز المَشاغلِ النظريّةِ والمَنهجيّةِ التي تنتظمُ اللسانيات، وتوجّهُ أوصافَها وتفسيراتِها للغات الطبيعيّة” (ص20)، ومثلُ هذه الأعمال تأتي أولا، لتُبنى عليها النظريات اللاحقة. لكن هذا التأخيرَ يستجيبُ لتقليدٍ علميٍّ راسخٍ في الأكاديميا الغربيّة العريقة، ويقتضي هذا التقليدُ أن “الطّريقَ السّليم إلى تعميم أساسياتِ أيّ علم أو معرفة، هو الذي يسلكهُ المُتخصّصُون المُتمكّنون من آلاتِ العلوم التي يشتغلون بها” (ص8)، ذلك أن تيسِير العلوم التخصُّصية لمختلفِ فئاتِ القراء، يحتاجُ إلى دُربةٍ طويلة، وتمَهُّر راسخ، ومِراس ظاهر، وإلا وقعت هذه المُصنّفات في فخ العَرض التعليميّ الجاف والسطحيّ، المُفتقِر لحرارةِ الخبرة، وبُرودة الأعماق. ويبقى الرّهانُ الأكبرُ لهذا العمل؛ هو تبسيطُ المعرفةِ اللسانيّة، وتذليلُ صعوباتها، مع الاحتفاظِ في الوقت نفسهِ بالاحترام والتقدير الوَاجِبَيْن لكُبريات النّظريات اللسانيّة. وهو ما نعتقدُ أنّ الدكتور “محمد الحيرش” توفّقَ فيهِ إلى حدّ بعيد.

3 / على الرّغم من تطوُّر العلوم الاجتماعيّة المُتسَارع والمُذهل، وظهور مناهجَ جديدةٍ واندثار أخرى، فإنّ الحاجةَ إلى اللسانيات تظلُّ قائمةً مُسترسَلة، لأنها من العلوم التي تتعدّى دائرة تخصُّصها لتتسلّط على العلومِ المُجاورة وتُزاحِمَها، إذ تقدّمُ مَشغلا هائلا للبحث والتحليل، “فاللسانياتُ بفروعها الصُّلبة والمَرنة تمثلُ مجالا رَحبا من المفاهيم والآليات المُسَاعدة على الدّرسِ والتحليل، لأنه ما من علمٍ من العلوم (الاجتماعية) إلا ويلجأ إلى مباحثِ اللسانيات وفروعها، ليَستعيرَ منها ما يستعينُ به على تمثل موضوعهِ وتعميقِ النّظر فيه” (ص10). وهو ما اعترفَ به كبارُ المُتخصصين في مختلف العلوم، مثل “كلود ليفي ستروس” الذي دافع بقوّة في كتابه “الأنثروبولوجيا البنيويّة” عن “الدّور التفسِيري الذي تضطلعُ به اللسانيات في استكشافِ الظواهر الاجتماعية والثقافية” (ص11). ومن هنا يدعو الباحثُ إلى ضرورةِ الانعتاقِ من قيود التخصص المُفرط، ومُقاربَةِ اللسانيّات في علاقتِها بالعلوم المُجاورة، بكل ما تتيحُهُ هذه المقاربةُ من خصوبةٍ في البحث وثراءٍ في النتائج.

4 / يفتحُنا العنوانُ الفرعيُّ للكتاب “من لسانيات اللغة إلى لسانيات التواصل”، على هذا التّمييز المُتداول بين لسانيات صُلبة (hard) ولسانيات مَرنة (soft). حيث تتضمّنُ الأولى المَنازعَ اللسانيّة الصّارمة “التي تتعاملُ مع اللغة بما هي نسقٌ مستقلٌّ عن كافّة الشُّروط والمُلابسَات الخارجيّة، من قبيلِ الذّوات المُتكلّمَة والمُجتمَع والثقافة” (ص21) في حين تندرجُ تحت اللسانيات المَرِنة “مُختَلفُ التوجُّهَات اللسانيّة التي تدرسُ اللغة في تحققاتها التواصليّة والاستعماليّة” (ص22). غير أنّ الانتقالَ من “لسانيات اللغة” إلى “لسانيات التواصُل”؛ لا يعني قطيعةً في المَنهج وتعاقُبا في الزّمَان، بل إنّ الأمرَ يتعلّقُ بلحظاتٍ معرفيّة أكثر من كونها تاريخية، ذلك أن “اللسَانيات الحديثة عرفت منذ ميلادِها مطلع القرن العشرين تجاوُرَ إبدالين متنافِسَيْن: أحدهما تمثله لسانيات اللغة، والثاني تمثله لسانيات التواصل، فالإبدالُ الثاني لم يتشكل متأخرا كثيرا عن الإبدال الأول، بل كان ظهورهما متقاربا” (ص23). وبالرغم من هذا التحذير، الذي يقطعُ به الباحثُ الطريقَ أمام الباحثين عن سرديّة ما، أو حكايةٍ مشوقةٍ تقعُ في قلب هذه التطورات، إلا أنّ هذا لا يعني غياب السّرد بإطلاق، فحقلُ اللسانيّات كان مجالا لاشتباكِ جُملةٍ من التوجُّهات والمَنهجيّات، يمكنُ أن تُعبّـر عن سردية زمنيّةٍ فنيّةٍ، دون أن تكون بالضّرورة تاريخية، مادام الفنُّ يخلقُ زمنَهُ الخاص، ويشيعُ النظامَ في الزمن التاريخي عبر آلية “التحبيك”، مع الاعتذار لفيلسوف “موت السرديات”: فرنسوا ليوتار..

ـ أولا: ما قبل العلم = اللسانيّات التاريخيّة المُقارِنة

1 / إذا جاز ربطُ ظهور اللسَانيات التاريخيّة بحدثٍ وكتاب: فالحدثُ هو اكتشافُ المستشرق الإنجليزي “وليام جونز” أوجُهِ التّشابُه اللغويّ بين أقدم لغةٍ إنسانيّة حصلَ التعرُّف عليها وهي السّنسكريتية، وبين لغتَيْن قديمتَيْن أيضا وهما الإغريقيّة واللاتينية. أما الكتابُ فهو عمل فرانز بوب “النّسَق التصريفيّ للغة السّنسكِريتيّة”، والذي اتكأ على اكتشافاتِ “جونز” ليتّجِهَ باللسانيات إلى “الاهتمام بعلاقاتِ القرابةِ التي تجمَعُ بين اللغات داخلَ عائلةٍ مُحدّدة وضبطها من منظور مُقارَن” (ص39). هذا مع ضرورةِ الوَعي باندراج اللسانيّات التاريخية ضمنَ نزعةٍ تاريخيّةٍ هَيمنَت خلال القرن التاسع عشر، جعلت اللسانيّين ينظرون إلى اللغات بوصفها “كائناتٍ طبيعيّةً تعرفُ النمُوّ والتطور مثل غيرها من الكائنات”، وقد شجّعت الداروينية المُتنامية آنذاك على ترسيخ مثل هذا التصور التّطوُّري.

2 / يُمَيـّزُ الدكتور “محمد الحيرش” بين مرحلتَيْن في تاريخ “اللسانيات التاريخيّة”: المرحلة الأولى دشّنها “فرانز بوب” وتكمنُ أهميّةُ كتابِهِ (حسَب سوسير) في كونه “تمكّن من فهم أن علاقاتِ القرابة بين اللغات يمكنها أن تصبحَ مادّةً لعلمٍ مُستقلّ” (ص40). وقد حاولَ “بوب” واللّسَانيون المُقارِنون اعتمادَ آليات علميّةٍ دقيقةٍ في بناء علاقات القرابة التي تجمعُ بين اللغات، مع الاتكاء على “المنهج القياسي” للخلوص إلى “تناسُبات مُعمّمة”. أما في المرحلة الثانية: فقد حاول جيلٌ من اللسانيين “إضفاءَ أوسع قدرٍ من الدّقة العلميّة على المنهج التاريخي، وإنضاجَ آلياتِه، لتُصبحَ أكثرَ عقلانيّة، وذاتَ مردوديّة تفسيرية أكبر” (ص48). وقد برَز بشكل خاصّ في هذا السّياق؛ “ياكوب غريم” الذي اشتهر بـ “قانون التحولات الصامتية”، وتكمنُ جدّتُهُ وأصالتُهُ في مُحاوَلةِ “بناء علاقاتٍ نسقيّةٍ بين مظاهر التطور التي تتعاقبُ على الصّوامتِ الهندأوربية” بالإضافة إلى تفسير الاختلافاتِ والحالات الشاذة على أساسٍ تاريخيٍّ راسخٍ (ص51). وقد تطوّرت أبحاثُ غريم على يد “كارل فيرنير” الذي “صاغ بدوره قانونا للتحولات الصامتيّة؛ أكثر نسقيّةً وأوسع اطرادا” (ص51)، ثم على يدِ “النحاة الجدد”، الذين عملوا على الاستفادةِ من مكاسِب “الوضعيّة العلمية” السّائدة آنذاك، لإرفادِ الدّراسَات اللسانيّة بأسبابِ البحث العلميّ والتجريبيّ الصّحيح. ولعلّ هذه المحاولات كانت إيذانا بظهور اللسانيات العلميّة في القرن العشرين.

ـ ثانيا: من التاريخ إلى البِنْيَة، أو تأسيس العلم (لسانيات اللغة = النّسَق)

1 / إنّ تاريخَ اللّسانيات في العصور الحديثة؛ هو تاريخُ الطموح إلى تحقيقِ “اكتمالها العلميّ”، في عصر باتت المعياريّةُ العلميّةُ تتحدّدُ بمقاييسِ العِلم الحقّ، فهي بهذا الاعتبار “مولودٌ طبيعيٌّ لنزعةٍ علميّةٍ صارمةٍ، تنهضُ على وجوبِ إخضاع كافة الأنشطة والسُّلوكات التي تصدُرُ عن الإنسان، لمُقتضيات النظر العلمي الدقيقِ ولمناهجهِ الدّراسيّة” (ص59). والمُفارقة أنّ اللسانيات التي جاهدَت لتحقيقِ المِعياريّة العلمية، أصبحت بعد الثورة “السوسيرية” معيارا لغيرها من العلوم الاجتماعية، وأضحت البابَ الملكيّ للدخول إلى فردوس العلوم التجريبية. ولقد كان الهدفُ الأوّلُ لسُوسير؛ هو تعيينُ موضوعِ اللسانيات، وتمييزُهُ عن الأبعاد اللغوية المُلابسَة والمُختلطة به (التاريخية الاجتماعية الثقافية)، فقد قادَهُ رصدُهُ الدّقيق لتاريخ اللسانيات، إلى التمييز بين مَحطّاتٍ ثلاث في هذا التاريخ: لحظة النحو عند الإغريق، ولحظة الفيلولوجيا عند الإسكندرانيين، ولحظة اللسانيات التاريخية المقارنة في الأزمنة الحديثة، (وهي لحظاتٌ معرفيّةٌ أكثر من كونها لحظاتٍ تاريخيّةً تطوريّةً). وفي كل هذه المحَطّات “افتقرت الدّراسَةُ اللسانيّةُ إلى موضوعٍ للاشتغال مُنسَجمٍ ومُحدّد على نحو دقيق.. وغابَ الموضوعُ النوعيُّ والخالص في الدراسة اللسانيّة” (ص67).

2 / ومن أجلِ تحديدِ موضوع اللسانيات؛ تفحّصَ سوسير ثلاثةَ مفاهيم مركزيّة وهي: اللسان، واللغة، والكلام. محاولا التمييز ضِمنها بين “مادّة اللسانيات” وبين “موضوع اللسانيات”، فالأولى (المادة) “تتشكّلُ من مجموع التجليّات المُتصلة باللّسَان البشري.. ومجموعِ الأبعاد التي تدخلُ في تشكيلِ الظّاهرَة اللغوية” (ص68)، وهي بذلك تقترنُ بمفهوم “اللسان”، الذي يتداخلُ فيه ما هو اجتماعيٌّ، مع ما هو فرديٌّ وثقافيٌّ وتاريخيٌّ وفيزيائي، ومن ثم لا يصلحُ أن يكونَ موضوعا مُنسَجِما وخالصا للسانيات” (ص69). ذلك أنّ الموضوع في حقيقتهِ ليسَ واقعا مُعطى قابلا للملاحظة التلقائيّة المباشرة، بل إنه “سيرورةٌ من البناءِ التّابعَة لوجهَةِ النّظر العلمية، التي تدرُسُ ذلك الموضوع وتُخضِعُهُ لتمثلاتها” (ص70). وهكذا توصّلَ سوسير إلى كوْن اللغة هي الوحيدةُ من بين سَائر تجليّات اللسان، “قابلة لتحديدٍ مستقل، وجديرة بتأمين المعايير المطلوبة في بناء موضوعات العلوم الدقيقة وصَوْغها” (ص72).

3 / ولقد أقامَ سوسير مجموعةً من التّعارُضات بين اللغةِ والكلام، للتأكيدِ على انفرادِ اللغة بميزةِ التحديد العلميّ، فاللغةُ نظامٌ اجتماعيٌّ، وتوجد داخلَ كتلةٍ متكلمة، ولا تخضعُ لتصرُّفات الأفراد. أما الكلام؛ ففعلٌ فرديٌّ مخصوصٌ، خاضعٌ لإرادة الذوات المتكلمة، كما أنّ اللغة نتاجٌ محفوظٌ في ذاكرةِ الفرد، أمّا الكلامُ فهو فعلٌ للإرادة والذكاء، ومجالُ تحقُّقِ الحرية الفردية، واللغة أيضا (وهذا أشهرُ تعارُضٍ أقامَهُ سوسير)، “قانونٌ مشتركٌ بين جميع أفراد الجماعة اللغوية، أما الكلام فهو الكيفيّة المخصوصة التي يجري بها تصريفُ هذا القانون” (ص75). باختصار: إنّ العلمَ يبحثُ عن المُشترك والعام والثابت والمطرد، وينفِرُ من الخاص والفردي والمتغير، لهذا كان من الطبيعي أن يرى سوسير؛ أنّ قطب اللغة هو الذي يستجيبُ لمُقتضياتِ النّـزعةِ العلميّةِ المُتميّزةِ بموضُوعها ومَنهجها.

4 / تُعتَبرُ اللسانياتُ الوصفيّة النتيجةَ المَنطقيّة لتطور النزعةِ العلميّة، إذ تستندُ في تحديد منهجها إلى حُجّةٍ تجريبيّةٍ خالصة، تقضي “أن اللغات الطبيعة تُضمِرُ من التعقيدِ النّسَقيّ؛ ما يُملي على البحثِ اللّسَاني ضرورةَ توسيعِ حُدودِ الوَصف وتطوير آلياتهِ، ليُحيطَ بما يكتنفُ أنساقَ تلكم اللغات من أوجُهِ التعقيد وعدم التجانس” (ص82). وتشملُ طائفةً من التوجُّهات اللسانية: لسانيات “سُوسِير” وما تفرّع عنها من مدارسَ بنيويّةٍ، واللسانيات التوزيعية “لبلومفيلد”، واللسانيات التحويليّة “لهاريس”. غير أنّ المُرتكزات الأساسيّة للسانيات الوصفيّة، تعودُ إلى العملِ التأسيسيّ لسُوسِير “محاضرات في اللسانيات العامة”، حيث دعا إلى دراسة اللغة “في ذاتها ولذاتها”، بمعزِلٍ عمّا يحيط بها من اعتباراتٍ خارجيّة، وعواملَ إنتاجيّةٍ، ومُلابسَات اجتماعيّة وسياسية وثقافية، وهو ما يختزلهُ مفهومُ “المُحايَثة”، الذي يَشغلُ موقِعا حيويّا في اللسانيات الوصفيّة، ويعني: دراسة اللغة “باستقلالٍ عن كافّة الشروط الإنتاجيّة التي تقفُ خارجها، والانصرافَ إلى وصفِ السُّلوك الذاتي الداخليّ، الذي على منوالهِ تتصرّفُ عناصرُها وتشتغل” (ص88). ومن المفاهيم الأساسيّة في اللسانيات الوصفية؛ مفهومُ “النّسَق” الذي طرحه “سوسير”، وتطوّرَ مع تلامذتهِ إلى مفهوم “البنية”، فاللغةُ حسَب هذا المبدأ نسَقٌ لا يعرفُ غيرَ انتظامِهِ الخصوصي، ومن هنا تلك المُقابلة الشّهيرة بين اللغة ولعبة الشطرنج، إذ لا يهم في الشّطرنج سوى قواعد اللعبة ذاتها (ص97).

ـ ثالثا: الرّدّةُ المُضادّة: من البنية إلى التاريخ، (لسانيّات التواصُل =الاستعمال)

1 / من النّسَق إلى التّداوُل: إذا كانت “لسَانيات اللغة”، تأخُذُ على عاتِقِها دراسةَ الحدودِ الداخليّة للأنساق اللغوية، وتهتمُّ بوصفِ أنماط اشتغالها، فإنّ “لسانيات التّواصُل” تنصرفُ إلى دراسَةِ اللُّغَة على نحو ما تحدُثُ وتتحقّقُ في المُمارسَةِ التواصُليّة المُتعَيَّنة (ص185). فما كانت تستبعدُهُ “لسانيات اللغة” وتعدُّهُ خارجَ نطاقِ الدّراسَة العلميّة الصّارمة للغة، أضحى موضوعا لاهتمام “لسانيات التواصُل”، وانشغالا من انشغالاتها البحثيّة. وتُعتَبرُ “التّداوُليات” في هذا السّياق؛ “من أكثر التخصُّصَات اللسانيّة سعةً ورحابةً، وأشدّها انفتاحا على كل ما يَمُتُّ بصلةٍ إلى اللغة؛ من أبعادٍ فرديّةٍ واجتماعيّةٍ وثقافيّةٍ وزمنيّة وغيرها “(ص191) ويعترفُ الباحثُ بفَضل “طه عبد الرحمان” في تأصيل مفهوم “التداوليات” في الثقافة العربية، كمعادل مكافئ للسّانيات البرغماتيّة (يترجمها البعض بالنفعية أو الذرائعية). وإن كان اجتراحُ المَفهوم يعودُ إلى الأمريكي “تشارلز موريس” الذي مَيّز بين ثلاثة أبعاد في السّيرورة السّيميائية (السّيميوزيس): وهي البُعد التركيبي، والدلالي، والتداولي (ص193).

2 / التداوُل والمَقام: تنشغلُ التداوليات على وجهِ التحديد “بالتّبادُل اللغويّ، من حيث هو مُمارسَةٌ اجتماعيّةٌ، أي من حيث هو نشاطٌ تذاوُتي يقومُ بين ذواتٍ مُتكلّمةٍ وأخرى سَامعةٍ” (ص196). ونشيرُ هنا إلى مركزيّةِ مفهوم المَقام في التداوليات جملة، (وكأنه المُعادلُ المَوضوعيّ لمبدأ المحايثة في اللسانيات الوصفية)، “فالمقام يُمثّلُ بُعدا جوهريّا من أبعادِ الدّراسَة التداوليّة للغة” (ص208). بل إنّ المَقام لم يعد بُعدا خارجيّا من أبعاد اللغة، بل صارَ مع التداوليين “مُكوّنا مُضمَرا في الخطاب.. وواحدا من مُكوّنات البنيةِ اللغويّة” (ص211). لهذا نجدُ الباحثَ يخصّصُ مبحثا أصيلا وقوّيا لدراسة المَقام في التداوليات الحديثة، ومُقارنته بأنظار البلاغيين العرب القدامى، ويشتبكُ مع بعضِ الدّراسَات الحديثة التي قصرت عن فهمِ المَقام في البلاغة (تمام حسّان). وكان الباحثُ في أطروحتهِ حول علوم القرآن؛ قد استعملَ سلاح المقام البلاغيّ، للردّ على بعض الدراسات الحداثيّة التي طابقت بين علمِ أسباب النزول ومُطلق التاريخ، من أجل التّدليلِ على تاريخيّةِ النصّ القُرآني (أبو زيد، أومليل).

3/ من الكلام إلى الفعل: تعودُ نظريّة “تداوليات الأفعال” إلى “أوستين”، الذي طوّر من داخل الفلسفة التحليلية للغة؛ نظريّةً عامّةً للفعل، في كتابه الشهير: “كيف نصنعُ الأشياءَ بالكلمات”. إذ تنبّهَ إلى “أنّ الملفوظات لا ينحصرُ دورُها في وصفِ أشياء العالم الخارجي، أو إقرار وقائع معينة، وإنما تُمَثّلُ في ظروفٍ مُناسِبةٍ إنجازا لأفعالٍ مُحدّدةٍ” (ص 253). وهو بهذا التوجُّه قد انعطفَ من الاهتمام باللغة المِثال عند التحليليين، إلى الاهتمام باللغة العادية ولغة التواصل اليومي. فقد تنبّه “أوستين” إلى أن بعض العبارات في اللغاتِ الطبيعيّةِ لها وضعيّة خاصّة، إذ إنها تتجاوز الوصفَ أو التقرير، لتكونَ هي عينُ الفعل، إذ “مجرد التلفظ بها في ظروف أو مقاماتٍ مناسبة؛ يُعَدُّ إنجازا لعملٍ مُحدّد” (ص 260). ويُسَمّي هذه العبارات “الملفوظات الإنجازية”، لكنها لا تعملُ بكفاءة إلا في سِياقاتٍ مَخصُوصةٍ، وفي حالة انعدام السّياق أو الظرف المناسب تُخفِقُ هذه العبارات في الإنجاز (يتحوّلُ هنا معيارُ الصدق والكذب، إلى معيار النجاح والإخفاق). غير أن الباحث يُنبّهُ إلى خطلِ من قرأ كتاب “أوستين” بحسبانهِ تصورا واحدا مُنسَجما، بل إنّ الكتابَ يعكسُ تطورا في نظرية “أوستين”، من تحليلِ الملفوظات الإنجازية، إلى “بناءِ نظريّةٍ عامّةٍ في الفعل اللغوي”، تقضي بأن “الأقوالَ جُملةً وتفصيلا مُرادفةٌ للأفعال” (ص265). وقسّم هذه الأفعال تبعا لتصوره الجديد إلى: أفعال كلامية، وأفعال إنجازية، وأفعال تأثيرية. مع “تخصيصِ الفعلِ الإنجازي بحدودٍ دقيقةٍ ومميزة: “لأن الموضوع الجوهريّ الذي ركز عليه، وجعلهُ محط اهتمامِهِ، هو الفعلُ الإنجازيُّ، بما هو فعلٌ يتعيّنُ إبرازُهُ وتحديدُ كيفيّةِ اشتغالهِ” (ص272). وفي هذا الفصل استطاع الباحثُ اجتراحَ الفضيلةِ من الضّرورة، فجمع بين التركيـز والاستيعاب لمُجمل أفكار أوستين، مع الإشارةِ إلى بعض امتداداتها في الفلسَفة التحليلية، وإلى تأثيرها الكبير في فلسَفةِ “هابرماس” ونظريّتهِ في الفِعل التواصليّ (ص275).

4/ من التّداوُل إلى التحاوُر: تُعتَبرُ “لسانيات الحِوار” واحدةً من أهمّ الاجتهادات في اللسانيّات التداوليّة، وتعودُ إلى اللسانيّ الروسي “فولوشينوف”، الذي ظلّت أنظارُهُ في الظلّ حينا من الدّهر، بالرّغم من ظهورها المُبكّر، واشتباكها مع أهمّ المَدارس اللسانيّة الحديثة، (وعلى رأسها لسانيات سوسير)، قبل أن يتمّ الانتباهُ إلى ما تنطوي عليه من جدّة منهجيّة ورحابة نظريّة على يدِ لسانيين كبار (ياكبسون). فقد أعاد “فولوشينوف” النّظر في الأسئلةِ الكبرى في اللسانيّات؛ المُتعلّقة بطبيعةِ اللغة وأبعادِها المُتعدِّدة، ليُؤكّدَ على ضرورةِ البحث عن “مُركّبٍ أوسع وأرحب، يُتاح فيه للغة أن تبدو بما هي حدثٌ تواصليٌّ حي، يتحقّقُ داخلَ مجالِ العلاقات الاجتماعيّة المُنظّمة” (ص283). ومن أجلِ الدّفاع عن “لسانيات الحوار” فتح فولوشينوف “حوارا” مع أهمّ التوجُّهاتِ اللسانيّة المعروفة، وقد مَيّزَ فيها بين منزعَيْن اثنين: المنزعُ الذاتي المِثاليّ الذي ينطلقُ من فعلِ الكلامِ الفرديّ، ويُفسّرُ كلَّ حدثٍ لغويٍّ على أنه مُنبثقٌ من فعلِ الإبداع، الفرديّ ومُتولّد عنه. وينظُرُ إلى اللغةِ على أنّها مُمارسَةٌ إبداعيّةٌ شبيهةٌ بسَائر المُمارسَات الإبداعيّة في مجالِ الفُنون والجماليّات” (ص285) وقد ظهرَت هذه النّزعةُ عند “همبولدت” وبصفَةٍ خاصّة لدى “فوسلر” (=الفيلولوجيا المثالية الجديدة)؛ الذي حظِيَ باهتمامٍ خاصّ من طرف فولوشينوف (ص287). ثم المَنزعُ الموضوعيُّ المُجرّد، الذي ينطلقُ من اللغة، ويدرسُها بوصفها نسَقا من الصيغ المعيارية؛ التي يشتركُ فيها أفراد جماعة لغوية معينة” (ص289). ومن ثم تستقلُّ اللغة عن نوايا الأفراد وتتجرد من أية دوافع ذاتية إبداعية. ولقد تصَدّى “فولوشينوف” لنقدِ المَنزعَيْن كليْهِما، فقد جادلَ أصحابَ التوجُّه الموضوعي؛ بكونِ الوَعي الذاتي للمتكلم “لا يستعمِلُ اللغة بوصفها نسقا من الصِّيَغ المُقعّدة، فنسقٌ من هذا القبيل هو حصيلةُ تفكيرٍ علميٍّ في اللغة، أمّا المُتكلّم فهو يستعملُ اللغة لسدّ حاجاته التواصُليّة المَلمُوسَة” (ص295). كما أنّ المُتلقّي من جهتِهِ لا يفهمُ الصِّيَغ اللسانيّة، ولا يُدركُها بوصفها إشارةً جامدةً تتكرّرُ بمعنى واحد في كل السّياقات، بل إنه يفهمها بوصفها دليلا مَرِنا يقبلُ أن يُدركَ على الدوام إدراكا مُتجدّدا، حسَب السّياقات المُتفاوِتة والمُتحوّلة (ص297). باختصار؛ إن الوصف التجريدي للنسق اللغوي، يلغي فاعلية الفهم الحي، ويحول اللغة إلى تقليد موروث ناجز ومغلق مفصول عن ديناميته التواصلية. أما المنزع الذاتي؛ فهو إذ يركّزُ على مظاهر التعبير الفردي الإبداعي يحتفي بالوجه الداخلي للتعبير على حساب الوجه الخارجي، وهو الفصل الذي يرفضه فولوشينوف، إذ لا وجود لنشاط لغوي ذهني مفصول عن روابطه الحوارية الاجتماعية: “من خلال الكلمة أحدد نفسي في علاقتي بالآخر.. فالكلمة عبارة عن جسر مبسوط بيني وبين الآخر” (ص302) فالحوار يقع في قلب كل تبادل كلامي مهما كان نوعه ومهما اختلفت أشكاله. وفي نص دال وقوي يكتب: من المستحيل أن نفهم كيف يبنى الملفوظ ما لم نعاينه على أنه لحظة ما، أو قطرة بسيطة داخل هذا السيل من التواصل الكلامي الذي تكون حركته المتواصلة هي نفسها حركة الحياة الاجتماعية وحركة التاريخ” (ص 304). ومن ثم يقترح فولوشينوف لائحة بأنماط التواصل الاجتماعي تمكن من دراسة الملفوظات سياقيا “لأنّ الملفوظ خارج نمط التواصل الذي يستعمل فيه يبقى محايدا وخاليا من أية حقيقة تواصلية ملموسة” (ص 305). باختصار: إن الحوارية خاصية شاملة في اللغة.

خاتمة:

عموما أدت المراجعات المتواترة لإبدال البنية الذي هيمن مطلع القرن العشرين، وقاد الدراسات اللسانية والنصية إلى أزمة حادة، إلى ظهور جملة من الاجتهادات حاولت الانعتاق من كماشة النموذج البنيوي فظهرت لسانيات التلفظ ولسانيات الخطاب ولسانيات التداول.. وهو ما مهد الطريق أمام الإبدال التأويلي وقد خصص الدكتور محمد الحيرش الفصل الأول من كتابه أخلاقيات التأويل لمقاربة هذا الانتقال من الإبدال البنيوي إلى الإبدال التأويلي.

لا اعرف معنى لهذا التمجيد لمسار أستاذ وكاتب لم يتعد بعد أفق كليته… العلم لا علاقة له بالكلام العام غير المسؤول والتقييمات الجزافية التي لا تتأسس على برهان وتحليل متين

قراءة وافية من باحث محترم هو الدكتور عبد السلام المنصوري.

شكرا لموقع بناصا على الإفادة

تقديم رصين لكتاب غني يغطي أهم التصورات اللسانية الحديثة بطريقة علمية واضحة.

قرأت الكتاب واستفدت منه… كل الشكر للزميل محمد الحيرش على دقته ووضوحه… وأحييه على العمل الذي يقوم به في كلية الآداب بتطوان مع فريق من خيرة الباحثين والأساتذة. بل بفضل علاقاته الإنسانية والعلمية استضافت الكلية كبار الأساتذة من المغرب والعالم العربي في مؤتمرات ولقاءات علمية وازنة: محمد مفتاح، كيليطو، عبد السلام بنعبد العالي، عبد السلام المسدي، عبد الله إبراهيم، سعيد توفيق، محمد محجوب، شوقي الزين، فتحي إنقزو وغيرهم. (تراجع أعمال مختبر التأويليات المطبوعة فهي شاهدة على ذلك)…

ألف شكر للزميل الحيرش على حكمته وصبره، وكل الشكر للأخ د. المنصوري على تقديم الكتاب…

تقديم رصين لكتاب غني يغطي أهم التصورات اللسانية الحديثة بطريقة علمية واضحة… أحيي الزميل محمد الحيرش على اجتهاده وعطائه المتواصل في مجال البحث اللساني والتأويلي. كما أحييه على الفعاليات العلمية الوازنة التي نظمها مع زملائه في كلية الآداب بتطوان واستضاف خلالها كبار الأساتذة من المغرب والعالم العربي حيث تشهد أعمال مختبر التأويليات المطبوعة على ذلك.

استطاع الأستاذ الحيرش بفضل حكمته وبعد نظره وعلاقاته الإنسانية والعلمية المستنيرة أن يواجه كل المثبطات التي كانت تريد للكلية أن تبقى تحت جنح الظلام.

الجزء المتعلق في الكتاب بلسانيات التواصل مهم جدا، وبالأخص ما جاء فيه حول التداوليات ولسانيات الحوار…